それぞれの人たちのバラバラなリズムとルーティンと

言葉を介さなくても成立しているコミュニケーションの魅力

Q:「みらいファーム」に通い始めてどう感じましたか?

大人になって改めて訪れてみると、子どもの頃には見えなかった彼らの日常に目を向けることができました。「みらいファーム」の活動時間は9時から15時までで、ある班は室内仕事をやり、ある班は花作業、ある班は畑の仕事に分かれて作業しています。ただ、ある程度同じ作業をしていてもそれぞれの人たちのペースとリズムはバラバラで、一人ひとりの性格と特性にあった活動をしていることがだんだんとわかってきました。

たとえば「みらいファーム」の朝は、いつも元気な三枝さんの「おはようございます!」という声から始まります。着いたばかりの時はまだ眠そうな利用者さんたちですが、みんなの目を覚ますような役割を果たしているのかもしれません。三枝さんにはおそらくそんな意識はなくて、元気なあいさつは彼にとってのルーティンのようなものなんですが、それが有機的にその場を活性化していることが面白いんです。

一郎さんは到着するとすぐに綿繰り機を手に取り、嬉しそうに一日中回しています。一方その隣では、文人くんが気持ちよさそうにホウキを持って寝ていたりします。とにかくみんなバラバラなんですが、よく見てみると、人それぞれに一日のルーティーンがあって、その行動をする理由みたいなものがあることがわかってきました。それぞれの人たちのバラバラなルーティーンが、うまいこと絡み合っている感じです。

また、もう一つ僕が惹かれたのは、利用者同士のコミュニケーションでした。文人くんはソファでいつも寝ているんですが、みんな怒ったりせずむしろ見守りながら、ときおり文人くんがほうきをもって掃除したりすると彼のわずかな成長を喜んでいたりします。何も話さない中でも、お腹をポンとたたきあって微笑んだり、ハイタッチをして気合いを入れたり。文人くんは言葉を発しないで独自のジェスチャーでコミュニケーションをとるんですが、みんなその意味を想像することを楽しんでいたりするんです。その肯定的な空気の中で、なによりも利用者の人たちがのびのびと自分なりの表現をしているのがとっても良かったんです。

バラバラな魅力を捉えるために複数の視点と感性を

それぞれの撮影者から生まれた、個性的な映像の数々

Q:前作『東京自転車節』では監督一人での撮影でした。本作では監督以外に二人撮影者がいますが、スタッフ編成の理由を教えて下さい。

バラバラだけれどもそれぞれのルーティンとコミュニケーションが魅力的で、映画で捉えるべき要素はそこにあることがわかってきました。ただ、日常の中で同時多発的に起きる出来事の一つ一つはあまりにも突発的なことが多くて、どうも一人では捉えきれないんじゃないかと思ったのと同時に、こんな面白い要素を自分だけの感性だけで捉えるのはもったいないなと。対象者がバラバラであるならば、捉える側の感性も複数の視点であった方がいいんじゃないかなって思ったんです。

本作の大澤一生プロデューサーが以前に製作した『隣る人(2012)』は、とある児童養護施設の子どもたちの悲喜こもごもを描いたドキュメンタリー映画ですが、同じように同時多発的に起こる出来事を捉えるために、監督と他に二人の撮影者がそれぞれ動きながら撮影したということを聞きました。なるほど、それなら「みらいファーム」で同時にいろいろ起こる出来事をカバーできるということで、それに倣ったスタッフィングをすることにしました。経験のある方にお願いするということも考えたんですが、今回は僕と同世代くらいの若い人で、これまで障害を持った方々とあまり関わりのなかった人が良いなと思ってました。驚きや発見に対して新鮮な気持ちがカメラに現れるんじゃないかと思って。それで、縁のあった野村さん、山野目くんに声を掛けました。

野村真衣菜さんは、日本映画大学を卒業したばかりの僕の後輩です。彼女は障害者福祉施設に来ること自体がはじめてで、最初は緊張気味でしたが、そんな彼女をむしろ快く受け入れてくれたのは利用者の皆さんでした。撮影を抜きにして挨拶をしてくれたり、言葉が話せなくてもジェスチャーをしたりにらめっこを誘ったり、ただただ見つめてきたり、そんなことをきっかけにして、彼女は自分のペースで対象者との信頼関係を築き撮影を重ねていったんです。野村さんはリアクションが素直に身体に現れるところが面白くて、本作では彼女の手持ち撮影の映像をいくつか使っています。発見も戸惑いも身体のリアクションがカメラと同期して、初々しくて新鮮な画になります。ラストカットのたつなりさんがカメラを向けるショットに反応する撮影は、野村さんによるものです。

山野目光政くんは日本映画大学時代の同期、僕のデビュー作『ひいくんのあるく町(2017)』でも撮影担当だったので再び撮影をお願いしました。彼はカメラを据えて、じっくり丁寧に撮影してくれて、本作の落ち着いた実景など、土台となる部分の撮影を担いました。そんな山野目くんが興味をもったのは大森さんで、彼は山野目くんとちょうど同い年で、だんだんと同級生みたいな関係性を築いていきました。二人とも物静かで落ち着いているタイプ、それに軽い冗談が好きなところまで共通していて、二人のフィーリングはぴったりだなと思いながら撮影する様子を見ていました。何かをきっかけに他人と関わらなくなっていた大森さんは、ただただ畑に座って何かを待っている。山野目くんは同世代の大森さんについて「なんか自分と重なっちゃうんだよな」と言って、綿の苗を見つめる彼を撮り続けていたんです。

撮影を通してすっかり仲良くなった大森さんと山野目くんでしたが、撮影を終えて去ることで、明るくなっていった大森さんをまた落ち込ませてしまうんじゃないかと周囲が心配するほどでした。そのこともあって、ラストで畑にたたずむ大森さんを撮った山野目くんの映像には、どこか“祈り”のようなものがあったように思うんです。最後に大森さんが綿を見つめる笑顔を発見したときには、心が震えました。あの映像は今考えても山野目くんにしか撮れなかったと思います。

この三人で、対象者をきちんと時間をかけて撮影したいということと、季節の移ろいを丁寧に描きたいという狙いから、約1年かけて撮るということをはじめに決めました。「みらいファーム」に行くのは1か月に2回のタイミングで、1回に3~4日集中して撮影、それを約1年間続けました。撮影スタッフはみんな東京在住で「みらいファーム」のある甲府市近辺までは片道3時間くらい、滞在中はその日撮影したラッシュを観てあーだこーだ言い合って、1年間の長い合宿みたいな感じです。結果として、それぞれの性格や特性がある三者三様の視点がこの映画に凝縮されたことは良かったんじゃないかと思います。

二コラ・フィリベール監督のスタンスをヒントに

カメラによる搾取をすることなく、誇張なく魅力を伝える

この映画を撮るにあたって様々な映画を参考にしましたが、大きく影響を受けたのはフランスのニコラ・フィリベール監督です。『すべての些細な事柄(1996)』は、精神科医療の福祉施設のひと夏を追ったドキュメンタリー映画ですが、障害を持っている人々に対して外からの説明を加えることなく、彼らの生活のディテールや個性に対して丁寧に向き合っている作品でした。『すべての些細な事柄』の姉妹作ともいえる最新作『アダマン号に乗って(2023)』のインタビューで、ニコラ・フィリベール監督はこう言っています。

「病気に苦しむ人たちを、搾取することなく、カメラがそれを持つ人たちに与える力を濫用するのではなく、撮れるのだろうか。(中略)しかし、実際に行ってみると、患者との出会いによって全てが変わりました。答えは彼ら自身がくれたのです」

僕たちも通い始めた当初は、撮影する上で葛藤がありました。それは障害を持つ人たちに対していわゆる「障害者モノ」の作品を作るような先入観を持たないように、映画を通して対象者の人間像を搾取しないようにということです。カメラを向けること自体が搾取に繋がる可能性があるドキュメンタリーにおいて、気を付けていないと対象者を使ったメッセージやテーゼに成り下がってしまうような落とし穴にはまってしまいます。

しかし、フィリベール監督が言うように、その心配は目の前の対象者と関係を重ねることによって徐々に払拭されていきました。そういう悩みや逡巡は大切だけれども、大事なことは目の前の人ときちんと向き合うことです。ただその人だけを見て知っていくことで、人となりや感情が、それぞれの個別の関係の中でわかってくるんです。本作で一番大事にしたことは、ただ、目の前の友人たちの魅力を誇張なくそのまま伝えたい、そんなスタンスでした。

自宅とは異なる、他者と関わることができる場所

「仕事」が、自分自身と関わる人々を幸せにする

Q:「みらいファーム」は生活の場というよりも、自宅とは異なる“居場所”だと感じます。「仕事」というワードも印象的でしたが、どのように捉えましたか?

「みらいファーム」は「就労継続支援事業B型」と「生活介護事業」という二つの障害福祉サービスを提供している場所です。簡単にいうと、障害を持つ人が働く場所であり、介護が必要な人がその人らしくのびのびと活動する場所ということでしょうか。またこういった福祉施設は、家族や介護者の負担を減らすための場所でもあり、一方で当事者が家族以外の他者と関わることができる場所でもあります。

映画では描いてはいませんが、メグさんが織りのデザインを決める時に、職員がメグさんを連れてお母さんを訪ねたことがあったんです。その時にお母さんは言いました。

「普段は私の意見が日常に入ってしまいがちなので、みらいファームではメグちゃんの意向で、職員とメグちゃんとの話し合いの中でやってくれればいいかな。その方がメグちゃんも楽しいみたい」

当たり前のことではあるんですが、メグさんにとってもお母さんにとっても、自宅以外の居場所として「みらいファーム」という場所があることを気づかされた場面でした。映画のラスト近くでメグさんはこう語ります。

「みんないろいろあるんだよね、言いたいことはいっぱいあるけど、でもしょうがないのかなと思うしね、でも仕事が楽しいから、仕事の方がみんな、来てて楽しいから」

メグさんは自身の障害によって満たされないことはいろいろあるだろうけれど、彼女にとって織物というのは、自分の居場所をつくる行為であり、人と関わるための仕事だということです。一方でそれを人が買ってくれたり、他者に渡っていくことで、喜んでくれる人と繋がっていく。商品というものを介して関わることで、自分の居場所が確立して、さらなる自信につながっていると思います。

一方で仕事といえば、映画本編の最後のたつなりさんの言葉も印象的です。あの場面でたつなりさんは唐突に「仕事ってなに?」と僕に問いかけました。僕はびっくりして、とっさに「お金を稼ぐこと」と『東京自転車節』の癖でつい答えてしまって(笑)、セカセカした生活をしていたことを反省するばかり。「お金?的外れだね~」と言わんばかりに、たつなりさんはもっと大きなことを答えてくれました。

「(たつなりさんの仕事は?)みらいファームのみんなを幸せにすること」

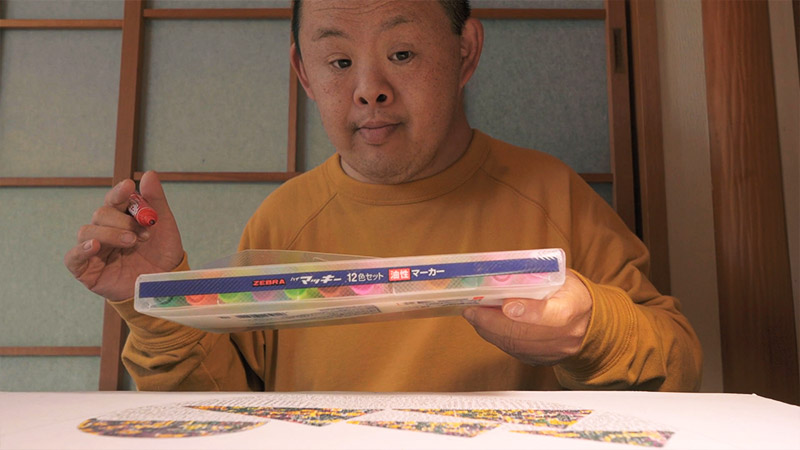

写真を撮ることにハマり、最初は植物や風景でしたが、だんだんと「みらいファーム」のメンバーを撮り始めたたつなりさん。一人一人を真正面から捉えている本当にいい写真で、エンドロールにも使わせてもらいましたが、彼が写真を撮るのはその人を幸せにすることなんだ、そんな説得力がありました。たつなりさんの言葉は、障害者福祉という枠を超えて、僕ら自身の生活に訴えかける、大切な言葉のように思います。

そこ(山梨県)に在った綿や富士山、音楽と短歌

映画を豊かにするために、人以外のモチーフも引き寄せる

Q:綿の栽培と織物の過程が映画の縦軸になっています。またときおり現れる富士山も印象的でした。タイトルにも含まれるこの二つのモチーフについて教えてください。

本作では、人と人の関係性と同じように、人とモノとの関係性も大切にしています。その中でも、綿は「みらいファーム」にとって象徴的なものであるように感じたんです。綿のフワフワとした包み込むような質感が「みらいファーム」の雰囲気にぴったりで、1年を通した綿のゆっくりとした成長が利用者の生活を見つめるリズムにとても合っているように感じました。そして、メグさんとユカさんの織る「さをり織り」は、作り手の感性の「差」を織る、そんな意味が込められて「さをり織り」と名付けられたそうです。てきぱきざっくりなユカさんの織り物、ゆっくり丁寧なメグさんの織り物、2人の織る糸も、太かったり細かったり。みんなで育てて収穫した綿が、そんなバラバラなものが縦に横にと折り重なっていく様子は、そのまま「みらいファーム」の日常を表していると思えたんです。

そしてときおり現れる富士山は「みらいファーム」の真正面に、山々の向こうからひょっこりと顔を出すようにそびえています。僕は地元の人間なので気が付かなかったのですが、富士山が常に見える日常というのは、山梨県外の人にとっては特別で、異様な光景だと言われました。言われてみると確かに、顔をあげて綺麗な富士山を観られた日は心が晴れやかな気持ちだし、自然とパワーをもらっている感じがあります。「大きな存在がいつもそこにあって見守っている」という安心感は、この場所のアイデンティティになっていると思います。

音楽をどうしようかという時に、思い浮かんだのが山梨在住でご縁があったミュージシャン・田辺玄さんでした。田辺さんはソロだけでなく、さまざまなユニットで音楽活動をされていて、繊細だけれども感受性豊かな楽曲がとてもいいんです。数あるユニットのうちの一つ「みどり」の楽曲はその名の通り、緑の葉っぱが芽生えて枯れるまでの季節の移ろいをコンセプトに音楽を制作されていて、「みらいファーム」の季節の移ろいや綿の情景にふさわしい音楽だと思いました。ラストシーンで流れる主題歌『朝に夕に』は、バラバラにだけれどまっすぐ歩いていく利用者の皆さんの背中をそっと押してくれるような、温かな楽曲を書き下ろして下さいました。

ときおり挟まれる短歌ですが、山梨出身の歌人・山崎方代さんの短歌を参考にしてオリジナルで作成しました。放浪の歌人、漂泊の歌人と評される山崎方代さんの、何てことのない日々の生活に根差した率直な感情や描写がとても良くて、登場人物たちそれぞれのさまざまな感情を、全体で貫いてくれるような表現になってくれるのではと。

ドキュメンタリー映画を作るときに大事にしていることの一つとして、取ってつけたものではなくその場だからこそのもの、ご縁のあるものは何らかの必然性があると信じて、そこから見出して活かすということがあります。綿や富士山はもちろんのこと、音楽や短歌も同じことで、ご縁を引き寄せることで映画が出来てゆくという感覚です。「みらいファーム」のみんなの日常に、直接的ではないそういった要素が加わることで、一見すると静かで平凡な生活の中にこそ大きなテーマがあることを気づかせてくれる、そんな映画になったらと思っています。

「障害者は生きる価値がない」植松死刑囚へのアンサーとして

幸福のおまじないのようなタイトル『フジヤマコットントン』

Q:最後に、完成した作品をどのように観てもらいたいですか?

この作品を作りたいと思ったきっかけのひとつに、2016年に津久井やまゆり園という知的障害者福祉施設で起こった「相模原障害者施設殺傷事件」があります。この事件が起こった時、僕は真っ先に障害者という括りの中にある『ひいくんのあるく町』のひいくんや、みらいファームで昔から仲良くしていた友人たちを思い出しました。

加害者の植松聖死刑囚は「障害者には生きてる価値がない」という考えのもと、施設の利用者たちを殺害しました。彼は「生きる意味がない命は必要がない」とはっきりと主張しています。この事実や主張とどう向き合うか。障害の程度は違うかもしれませんが、障害者施設に通っている友人たちを持つ僕は、植松死刑囚に対してのアンサーをちゃんとしなきゃいけないと思ったんです。SNS等での発信で安易に自己満足するのではなく、理屈や言葉じゃなくて「そうじゃないんだ」ということ、自分自身の観たもの感じたことをドキュメンタリー映画という表現で伝えたいと思いました。

本作に登場する大森さんは撮影当初は他者と関わらず、いつも一人でいることがほとんどでした。彼は様々な現実の中で傷ついていたことで自分を閉ざしていたようですが、そこにどんな現実や感情があったのかは誰にもわからない。しかし職員でもある母はこう言うんです。

「大森君はファームが好きで、ここに来たいっていうのがあって、そこだけはいいなと思って」

おそらくですが、今は閉ざしてしまっている自分でも、肯定して受け入れてもらえる唯一の場所だと彼が感じているからだと思いました。役に立たない、生きている意味がないように見えても、そこに居ること自体を受け入れてくれる場所と関係性、僕はこの肯定的な世界を植松死刑囚へのアンサーとしてドカンと描きたいと思いました。

『フジヤマコットントン』というタイトルは、モチーフをくっつけた突拍子のないタイトルのようにみえますが、いつも見守っている富士山という存在と、綿のふわふわですべてを柔らかく包み込むイメージが、肯定するような世界を表現できるように感じてそうつけました。フジヤマコットントン、フジヤマコットントン。何度も唱えたくなる幸福のおまじないみたいな感じで伝わってくれたら嬉しいです。

『フジヤマコットントン』という映画が障害者福祉という枠を超えて、生きている意味があろうがなかろうが受け入れてくれる場所や関係性の魅力をぜひ知ってほしい、知ったらきっと楽しいし、面白いんだということを映画を通して届けたいと思っています。